बृज खंडेलवाल

कभी दिलों पर राज करने वाला बॉलीवुड सिनेमा आज क्यों ढूंढ रहा है अपना खोया हुआ जादू? रचनात्मकता की सूख, सितारों की फीकी चमक और दर्शकों से टूटे कनेक्शन की ये कसक कब थमेगी?

“ये जो मोहब्बत है, ये तो दीवानगी है…” गुलज़ार साहब का ये शेर कभी बॉलीवुड की धड़कन हुआ करता था। पर्दे पर प्यार उमड़ता था, जज़्बात हिलोरें मारते थे, और सिनेमाघरों में एक अलग ही जुनून छाया रहता था। आज? आलम ये है कि “दिल में तू है, लेकिन दूर-सा है…”।

साल 2025 में हिंदी सिनेमा एक अजीब सी खामोशी से घिरा हुआ है – न वो कहानियों का दम है, न सितारों में वो कशिश, और न ही दर्शकों का वो बेइंतहा प्यार। वो सुनहरा दौर कहां चला गया, जब फिल्में महीनों तक सिनेमाघरों में झंडे गाड़ती थीं? ‘शोले’ (1975) सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक तूफान था, जिसने पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया। ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (1995) रोमांस का ऐसा जादू था, जिसने युवाओं के दिलों पर बरसों राज किया। ‘लगान’ (2001) सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद और हौसले का एक ऐसा जज़्बाती जलसा था, जिसमें पूरा देश शरीक हुआ। उन दिनों दर्शक सिनेमाघरों में महीनों जमे रहते थे, हर किरदार को जीते थे, हर गाने को गुनगुनाते थे। अब? ऐसा लगता है जैसे भव्य सेट हैं, महंगे सितारे हैं, तकनीक का कमाल है, पर वो रूह कहीं गुम हो गई है। सब कुछ होते हुए भी, कुछ अधूरा सा है।

हाल के वर्षों की ही बात करें तो ‘आदिपुरुष’ (2023) ने भले ही वीएफएक्स का दम दिखाया, ‘बड़े मियां छोटे मियां’ (2024) में सितारों की चमक थी, लेकिन कमजोर कहानियों और दर्शकों की ऊब ने इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी। साल 2024 में तो ‘स्त्री 2’ जैसी इक्का-दुक्का फिल्मों ने ही ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार किया, जबकि 2000 के दशक में ये एक आम बात थी। क्या वाकई सितारों का सूरज डूब रहा है? ये कैसा मंज़र है, “ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते-चलते…”?

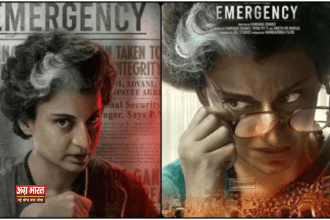

एक ज़माना था जब अमिताभ बच्चन का ‘एंग्री यंग मैन’ पर्दे पर उतरता था, तो वो सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि आपातकाल के दौर की दबी हुई आवाज़ बनता था। शाहरुख खान का ‘राज’ जब बाहें फैलाता था, तो रोमांस का एक नया बादशाह जन्म लेता था। आमिर खान का ‘रंग दे बसंती’ युवाओं की बेचैनी और बदलाव की चाहत की बुलंद आवाज़ थी। आज? सलमान खान की ‘टाइगर 3’ (2023) बॉक्स ऑफिस पर हांफ गई। रणबीर कपूर (‘एनिमल’) और रणवीर सिंह (‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’) जैसे सितारे दर्शकों को दो खेमों में बांट देते हैं। वो जादू, वो सम्मोहन, जो कभी इन सितारों की पहचान हुआ करता था, अब कहीं खो गया है।

और कहानियों का क्या? “कहानी तो बस एक बहाना है, दिल की जुबां तो देख…” 1950 और 60 के दशक में राज कपूर (‘आवारा’) और गुरु दत्त (‘प्यासा’) ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की, उम्मीद और संघर्ष की ऐसी कहानियाँ सुनाईं, जो आज भी दिलों को छू जाती हैं। 2000 के दशक में भी ‘रंग दे बसंती’ (2006) ने युवाओं के दिल की धड़कन को पकड़ा था। आज? ‘एनिमल’ (2023) जैसी फिल्में जहरीली मर्दानगी को महिमामंडित करती हैं। नायक अब समाज के लिए नहीं लड़ते, बल्कि अपनी निजी जंग में उलझे हुए हैं। ग्रामीण भारत की वो सच्ची कहानियाँ पर्दे से गायब हो गई हैं, सब कुछ महानगरीय चकाचौंध और बनावटी ग्लैमर में सिमट गया है।

बॉलीवुड का संगीत तो कभी उसकी रूह हुआ करता था। “प्यार हुआ इकरार हुआ” (‘श्री 420’), “तुझे देखा तो ये जाना सनम” (‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’), “कजरा रे” (‘बंटी और बबली’) – ये गाने सिर्फ धुनें नहीं थीं, ये हमारी यादों का हिस्सा थे, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति थे। आज के गाने? ‘केसरिया’ (‘ब्रह्मास्त्र’) जैसे ट्रैक्स भले ही कुछ समय के लिए वायरल हो जाएं, लेकिन उनमें वो गहराई कहां, वो शायरी कहां, जो साहिर, गुलज़ार, जावेद अख्तर के गीतों में होती थी? तेज़ बीट्स और खोखले लिरिक्स ने संगीत की उस मिठास को छीन लिया है, जो कभी बॉलीवुड की पहचान थी।

इस बदलते परिदृश्य में ओटीटी प्लेटफॉर्म और दक्षिण भारतीय सिनेमा का बढ़ता दबदबा भी एक बड़ा कारण है। नेटफ्लिक्स (‘सेक्रेड गेम्स’) और अमेज़ॅन प्राइम वीडियो (‘पंचायत’) जैसे प्लेटफॉर्म ने दर्शकों की आदतें बदल दी हैं। अब उन्हें घर बैठे ही बेहतरीन कंटेंट देखने को मिल रहा है। वहीं, दक्षिण की डब की हुई फिल्में (‘पुष्पा’, ‘आरआरआर’) अपनी दमदार कहानियों और ज़बरदस्त एक्शन के दम पर बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दे रही हैं, कई बार तो उसे पीछे भी छोड़ रही हैं।

लेकिन क्या उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं? “हार के जीतने वाले को, बाज़ीगर कहते हैं…” अभी भी ’12वीं फेल’ (2023) जैसी फिल्में साबित करती हैं कि अगर कहानी में दम हो, किरदारों में सच्चाई हो, तो दर्शक आज भी सिनेमाघरों का रुख करते हैं और दिल खोलकर प्यार लुटाते हैं। बॉलीवुड को उस दौर की कहानी कहने की कला को फिर से अपनाना होगा, सलीम-जावेद की धारदार स्क्रिप्ट, गुलज़ार की शायरी की गहराई और यश चोपड़ा के रोमांस की जादूगरी को वापस लाना होगा। बॉलीवुड को खुद से लड़ना होगा – सितारों के अहंकार से, खोखले विजुअल्स के दिखावे से और दर्शकों से बढ़ती हुई दूरी के खिलाफ। अगर ऐसा हुआ, तो शायद… “फिर वही रात हो, वही बात हो, वही रौनक़, वही चाहत हो…”

लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि बॉलीवुड, जो कभी भारतीय कहानियों का दिल हुआ करता था, आज रचनात्मकता, प्रासंगिकता और दर्शकों से जुड़ाव के एक गहरे संकट से जूझ रहा है। साल 2025 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक धुंधली और निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। वो जुबली का दौर तो कब का खत्म हो चुका है। स्टार सिस्टम, जो कभी अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र और फिर शाहरुख खान, आमिर खान जैसे आइकनों से जगमगाता था, अब कमजोर पड़ चुका है। स्क्रिप्ट में औसत दर्जे का काम और दर्शकों की आकांक्षाओं से दूरी बॉलीवुड को महंगी पड़ रही है। 1950 और 60 के दशक में, राज कपूर और गुरु दत्त जैसे दूरदर्शी फिल्म निर्माताओं ने ‘आवारा’ (1951) और ‘प्यासा’ (1957) जैसी फिल्में बनाकर समाज के सपनों और संघर्षों को पर्दे पर उतारा था। 2000 के दशक में भी ‘रंग दे बसंती’ (2006) ने युवा विद्रोह और देशभक्ति की भावना को नई आवाज दी थी। आज, ज़्यादातर स्क्रिप्ट घिसी-पिटी फॉर्मूलों पर टिकी होती हैं – अपराध, हिंसा या बदले की कहानियां। ‘एनिमल’ (2023) जैसी फिल्में जहरीली मर्दानगी और प्रतिशोध को महिमामंडित करती हैं। नायक अब समाज की सेवा करने वाले नहीं रहे। पहले, ‘नया दौर’ (1957) जैसी फिल्में नायकों को बांध या सड़कें बनाते हुए या समुदायों को ऊपर उठाते हुए दिखाती थीं।

इस बीच, अभिनेताओं का सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान और अभिनय कौशल पर कम ज़ोर देना भी साफ नज़र आता है। दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों ने थिएटर के मंच पर अपनी कला को निखारा था, लेकिन कई आधुनिक सितारे सिर्फ़ अपनी चमक-दमक और पीआर पर निर्भर हैं। उच्चारण और संवाद अदायगी, जिसे कभी देव आनंद जैसे सितारों ने एक अलग पहचान दी थी, अब उपेक्षित है। जहां मधुबाला या श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों ने सुंदरता और प्रतिभा का अद्भुत संतुलन बनाए रखा, वहीं आज की अभिनेत्रियों को अक्सर सिर्फ़ ग्लैमरस भूमिकाओं तक सीमित कर दिया जाता है।

इतना ही नहीं, मल्टीप्लेक्स टिकटों की आसमान छूती कीमतें – अक्सर ₹300 से ₹1000 तक – सिनेमा को आम आदमी की पहुंच से दूर एक विलासिता की चीज़ बना देती हैं। सिंगल-स्क्रीन थिएटर, जो कभी बॉलीवुड की रीढ़ थे, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से भी गायब होते जा रहे हैं।

2024 तक पूरे देश में सिर्फ़ 6,000 के करीब ही बचे हैं। यह बदलाव उस आम दर्शक को सिनेमा से दूर कर रहा है, जो कभी ₹50 के टिकट पर भी फिल्में देखने के लिए उमड़ पड़ता था।

और संगीत और कविता? वो तो अब लुप्त होती हुई श्रेणी में आ चुके हैं। बॉलीवुड की आत्मा – उसका संगीत – अपनी मधुरता खो चुका है। ‘मुग़ल-ए-आज़म’ (1960) या ‘हम आपके हैं कौन’ (1994) के गाने आज भी हमारी यादों में ताज़ा हैं, लेकिन आज के गाने, जैसे ‘ब्रह्मास्त्र’ (2022) के, रिलीज़ होते ही भुला दिए जाते हैं। तेज़, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का शोर है, लेकिन साहिर लुधियानवी या गुलज़ार की कविता की गहराई गायब है। गानों और फिल्मों की शेल्फ लाइफ कम हो गई है, और कुछ ही सांस्कृतिक छाप छोड़ पाते हैं। रही सही कसर मोबाइल वॉचिंग एडिक्शन, लत ने खत्म कर दी है।

आगे आगे देखिए होता है क्या?