बृज खंडेलवाल

क्या अंग्रेजों ने भारत को जल्दबाज़ी में आज़ादी देकर गलती की? क्या गांधी जी की असमय मृत्यु ने लोकतंत्र की नींव को डगमगाया? क्या कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद भंग कर देना चाहिए था? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से चीज़ें बेहतर हो जातीं? और सबसे बड़ा सवाल — क्या भारत लोकतंत्र का हकदार है?

ऐसे तीखे प्रश्न अक्सर तब उठते हैं जब लोग व्यवस्था से निराश, हताश और क्रुद्ध होते हैं। जब नेताओं और अफसरों की VIP संस्कृति लोकतांत्रिक मूल्यों का खुला मज़ाक उड़ाती है, तब कई उदारवादी मानने लगते हैं कि भारत लोकतंत्र से नहीं, बल्कि तांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है — यानी राम भरोसे।

समाजवादी चिंतक PN चौधरी के मुताबिक, “हम आज भी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर लड़ रहे हैं, जबकि कई देशों ने इस अंधकार से निकल कर प्रगति की राह पकड़ ली है। जब सामाजिक सोच और व्यवस्थाएं बीमार हों, तो चंद नेता कब तक इंजन बनकर गाड़ी को मंज़िल तक खींच सकते हैं?क्या कहीं लिखा है कि संसदीय लोकतंत्र ही सबसे श्रेष्ठ प्रणाली है? भारत में लोकतंत्र की सफलता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्या बार-बार चुनाव कराना ही लोकतंत्र की मजबूती है? या फिर समाज और व्यवस्थाओं का वास्तविक लोकतांत्रिकरण भी उतना ही ज़रूरी है?”

आज हमारा लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित होकर रह गया है। लोकतंत्र की आत्मा तब जीवित होती है जब सोच समावेशी हो, मानसिकता संकीर्णताओं से ऊपर उठी हो और संस्थाएं पारदर्शिता तथा जवाबदेही का पालन करें, कहते हैं राजनैतिक विश्लेषक वेंकट सुब्रमनियन।

लेकिन भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है — सामंती मानसिकता और VIP संस्कृति, जो हर स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों का मखौल उड़ाती है।

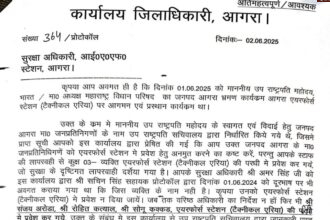

मथुरा रोड की एक घटना इसका जीता-जागता उदाहरण है। पिछले सप्ताह, एक CNG पंप पर लोग कतार में खड़े थे, तभी एक पुलिस अफसर की गाड़ी आई और सारे नियम-कानून दरकिनार कर दिए गए। पंप मैनेजर, जो नियमों की दुहाई दे रहा था, अचानक “जी हुक़्म” कहते हुए अफसर की गाड़ी में गैस भरने लगा।

यह एक पंप की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतिबिंब है जिसमें ताक़तवरों के लिए नियम अलग हो जाते हैं। आम आदमी की आवाज़ दबा दी जाती है, और रसूख को प्राथमिकता दी जाती है। टैक्सी ड्राइवर की बात याद आती है — “समरथ को नहीं दोष गोसाईं!”

रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट बी पांडे दर्द भरे सुर में कहते हैं, “लोकतंत्र केवल मतपेटी तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह एक संस्कृति है — समानता, जवाबदेही और पारदर्शिता की संस्कृति। लेकिन आज भी हमारे समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र और वर्ग के आधार पर वोट डाले जाते हैं। मतदाता “हमारा आदमी” देखकर वोट देता है, न कि नीति और विकास देखकर। यही मानसिकता लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती है।”

आज नौकरशाही बेलगाम है, सांसद जवाबदेही भूल जाते हैं, और आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं राशन कार्ड बनवाने के लिए “जुगाड़” चाहिए, तो कहीं अस्पताल में बेड के लिए “ऊपर से फोन” लगाना पड़ता है। यह सिफारिशी संस्कृति लोकतंत्र को दीमक की तरह खा रही है।

एक शिक्षक को ट्रांसफर रुकवाने के लिए विधायक की सिफारिश लेनी पड़ी, जबकि एक किसान बैंक से कर्ज़ पाने के लिए महीनों चक्कर काटता रहा — और वहीं पार्टी कार्यकर्ता को एक फोन पर लोन मिल गया। क्या यह लोकतंत्र है या पक्षपात का तंत्र?

सबसे बड़ा संकट है — जाति और धर्म की राजनीति। चुनाव आते ही नेता समाज को बांटने में लग जाते हैं — कोई “हिंदू खतरे में है” चिल्लाता है, तो कोई “अल्पसंख्यक कार्ड” खेलता है। “बांटो और राज करो” की ये नई परंपरा लोकतंत्र की आत्मा को कुचल रही है।

स्कूल टीचर मीरा कहती हैं, “हम अधिकारों की बात तो खूब करते हैं, लेकिन क्या अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हैं? ट्रैफिक नियम तोड़ना, टैक्स चोरी करना, भ्रष्टाचार में चुपचाप हिस्सेदार बनना — और फिर सिस्टम को कोसना, ये कैसा दोहरापन है?”

लोकतंत्र केवल संविधान की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी साझी जवाबदेही है। अगर हम सच में लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते हैं, तो हमें जातिगत ज़हर, धार्मिक उन्माद और VIP संस्कृति से मुक्ति पानी होगी। अब वक्त है कि हम केवल तमाशबीन न बनें, बल्कि इस प्रणाली के जिम्मेदार साझेदार बनें।